안정적인 연구환경 제공이 연구자의 장기 정착과 생산성 향상에 결정적이라는 분석이 나왔다.

한국과학기술정보연구원(KISTI) 글로벌R&D분석센터는 2005년부터 2021년까지의 학술논문 데이터를 토대로 우리나라 연구자의 이동성을 분석한 ‘데이터 인사이트 제48호’를 공개했다.

보고서는 우리나라 소속 연구자 17만 7000여 명과 이들의 논문 112만 건을 분석한 결과, 절반 이상이 10년 이상 장기 활동한 경우는 18%에 불과했다.

이런 가운데 장기 활동자의 논문 생산성은 기간에 비례해 증가, 10년 이상 연구자는 최소 10편 이상의 논문을 발간하며 좋은 성과를 보였다.

이는 안정적인 연구환경이 제공받은 연구자일수록 오랫동안 한곳에 정착해 더 높은 성과를 내기 때문에 이를 제도적으로 뒷받침할 기관별 맞춤형 연구자 정책이 필요함을 시사한다.

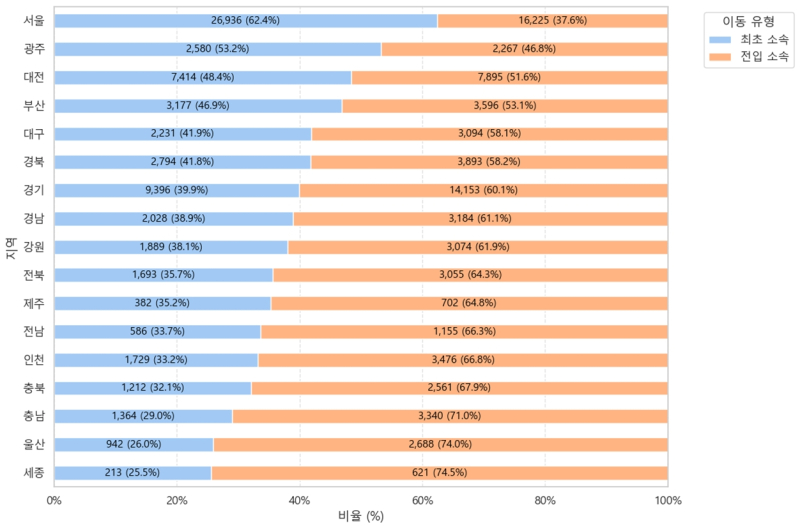

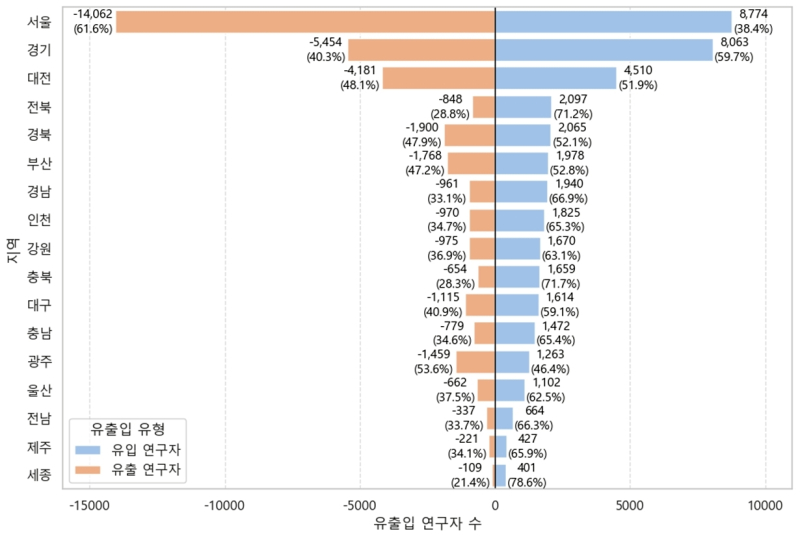

연구자 이동성은 기관 간이 47.9%로 가장 많았고, 지역 간 39.9%, 국가 간이동도 18%나 됐다.

국내에서는 서울이 연구자 공급지로, 경기·세종이 흡수지로 나타났고, 최종 정착지는 서울, 경기, 대전으로 압축됐다. 이는 이들 지역에 대학, 정부출연연구기관, 기업R&D센터가 밀집해 있기 때문으로 풀이된다.

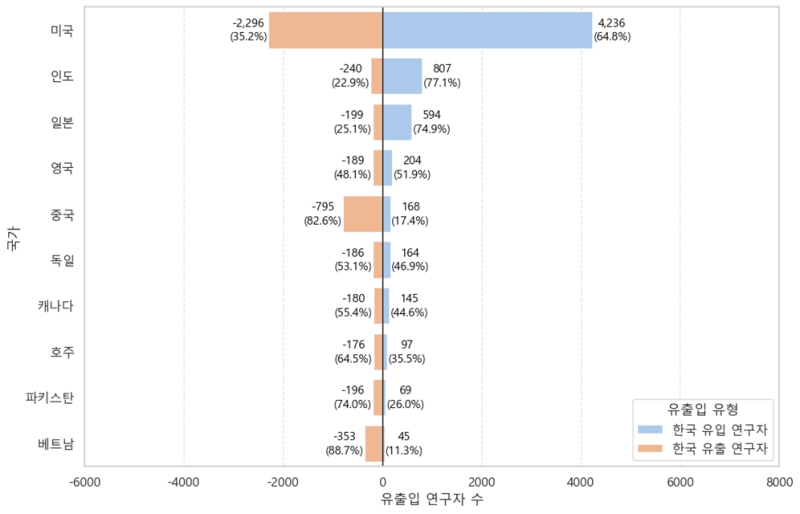

국제 이동은 우리나라 연구자 중 미국에서 연구를 시작한 비율이 58.9%, 우리나라에서 시작해 미국으로 간 비율이 40.1%로, 양국 간 인적 교류가 가장 많았다.

반면 중국, 베트남, 파키스탄 등은 한국에서의 유출이 유입보다 많아 비대칭적 흐름을 보였다.

이동 유형도 선진국은 완전 이동이 많은 반면 신흥국은 겸임 이동이 많아 연구인프라 수준에 따른 차이를 보였다.

이를 토대로 보고서는 연구자의 장기 정착을 위한 안정적 연구환경 마련이 중요함을 강조했다.

아울러 국제관계에서는 미국과의 협력을 지속하면서도 중국 등 신흥국과의 균형적 관계 구축을 제시했다.

이밖에 대학의 인력 양성과 수요 기관의 흡수역량 강화, 지역 간 연구인프라 격차 해소 등을 제안했다.

KISTI 권태훈 책임연구원은 “연구자 이동은 지식 확산과 협력의 중요한 촉매로, 국가·지역·기관별 이동패턴을 고려한 유연한 정책 설계가 필요하다”며 “연구자의 단기 이동을 억제하고 장기 활동을 지원하는 정책이 우리나라 연구생태계의 지속가능성과 경쟁력 강화에 중요한 요소”라고 설명했다.