0%대 성장 경고음이 커지는 가운데, 정부가 12조2000억원 규모의 추경안을 내놨다. 하지만 타이밍도, 규모도, 방향도 어긋났다는 지적이 나온다. 경기 부양 효과 역시 미미할 것이란 회의론이 확산되고 있다.

22일 금융권에 따르면 한국은행은 다음 달 발표할 수정 경제전망에서 올해 성장률 전망치(기존 1.5%)를 하향 조정할 전망이다. 앞서 이창용 한국은행 총재도 “1분기 마이너스 성장 가능성을 배제할 수 없다”고 언급했다. 통상환경 변화 속 수출이 좀처럼 살아나지 않는 데다 내수마저 고꾸라진 탓이다. 지난 1월 한국은행이 예상했던 1분기 0.2% 성장도 방어하기 어려워졌다.

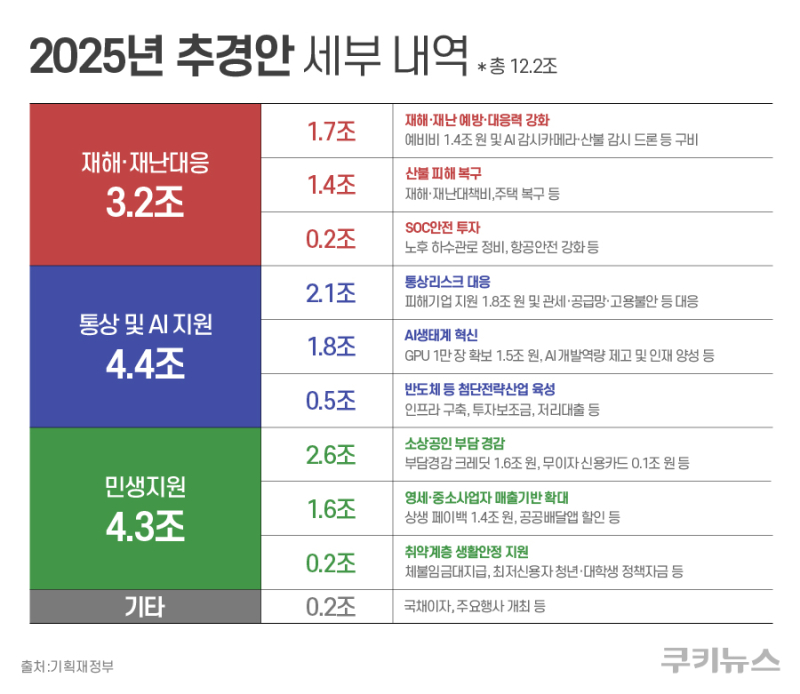

이 가운데 정부는 지난 18일 국무회의에서 12조2000억원 규모의 추가경정예산안을 의결했다. 추경 예산 투입 항목을 보면 대체로 피해 복구나 예상되는 피해 지원에 방점을 찍었다. △재해·재난 대응 3조2000억원 △통상 리스크 대응 및 AI 경쟁력 제고 4조4000억원 △기타(주요행사 개최 등) 2000억원으로 구성됐다.

민생 지원은 전체의 3분의 1 수준인 4조3000억원에 그쳤다. 이마저도 경기부양 효과가 상대적으로 큰 사회간접자본(SOC) 등의 분야보다는 내수부진으로 인한 소상공인 지원에 초점을 뒀다. 영세 소상공인을 위한 50만원 한도의 ‘부담 경감 크레딧’ 사업에 1조6000억원, 카드 소비 증가액의 20%까지를 최대 30만원 한도로 환급해주는 ‘상생 페이백’ 등에 1조4000억원이 투입된다.

상당 부분이 주로 산불·관세 등 예상치 못했던 피해 지원에 초점이 맞춰진 만큼, 경기부양 효과에는 물음표가 따라붙는다. 이창용 총재 역시 “추가경정예산(추경)을 12조원 규모로 집행하면 성장률을 0.1%포인트(p) 높이는 효과가 있을 것”이라고 분석하는 등 크게 효과를 기대하지 않는 분위기다.

전문가들은 이번 추경안이 편성 시기, 내용, 규모 등 모든 측면에서 기대에 미치지 못한다고 평가했다. 경기 하강이 급격히 진행되는 상황에서 정책 대응이 늦었고, 민생 회복과 내수 진작을 위한 실질적 수단은 부족하며, 전체 예산 규모도 효과를 기대하기엔 턱없이 작다는 지적이다.

우선 정부가 추경을 발표한 시점 자체가 정책 효과를 반감시켰다는 지적이 많다. 이미 경기 둔화와 수출 부진이 현실화된 상황에서 늦장 대응에 그쳤다는 것이다. 우석진 명지대 경제학과 교수는 “경제 흐름을 반전시킬 기회를 이미 놓쳤다”며 “1월쯤 조기 편성해 선제적으로 대응했다면 경기 둔화 폭을 줄일 수 있었겠지만, 1분기 역성장이 가시화된 후 부랴부랴 내놓은 대응은 실효성이 낮을 것”이라고 비판했다. 정세은 충남대 경제학과 교수도 “경제는 타이밍인데, 지금처럼 GDP 성장률이 마이너스로 떨어진 상황에서 발표한 뒤늦은 추경은 시기적으로 너무 늦었다”고 지적했다.

내용 면에서도 실효성에 의문이 제기된다. 민생 회복을 위한 재정 투입이 아닌, 재난 복구와 중장기 미래 투자 항목 위주로 짜인 탓에 국민 체감도가 떨어질 수밖에 없다는 것이다. 우석진 교수는 “소상공인에게 50만원 일회성 지급을 한다고 소비가 살아날 리 없다”며 “남는 것은 정부가 뭔가 한다는 ‘심리적 메시지’뿐”이라고 혹평했다. 정세은 교수도 “재난 복구 성격의 예산 비중이 크고, 실질적으로 집행력을 갖춘 민생 관련 항목은 손에 꼽을 정도”라며 “경기 둔화와 내수 침체라는 급한 불을 끄기엔 역부족”이라고 분석했다.

최소 20~30조원 규모의 추경이 적절하다는 제언도 나왔다. 안진걸 민생경제연구소장은 “최소 20조~30조 원 수준이 돼야 추경의 실효성이 있다”며 “중소상공인 회복자금, 청년·서민 긴급 생계비 같은 직접적인 지원이 뒷받침돼야 한다”고 했다. 정 교수도 “2022년에는 50조원 규모 추경도 편성했고, 코로나19 시기엔 더 큰 규모의 재정 지출이 있었다”며 “진짜 경기 부양 효과를 내려면 최소 20조~30조 원은 돼야 한다”고 진단했다.

향후 2차 추경 필요성도 제기된다. 우 교수는 “이번 1차 추경은 조기 대선을 감안한 최소 조치일 뿐”이라며 “올해 중 반드시 2차 추경이 필요하다”고 강조했다.